民泊のトラブル事例と対処法まとめ|よくある苦情や相談先を紹介

民泊運営では、近隣住民からの苦情やゲストとのトラブル、設備破損など、思わぬ問題が発生することがあります。特に、インバウンド需要の高まりに伴い、各地で苦情件数が増加しているのが現状です。

この記事では、近隣やゲストとのトラブル事例、ホスト側の被害事例、さらに相談先や防止策までをわかりやすく解説します。トラブルを未然に防ぎ、安定した運営を続けるためのポイントを押さえましょう。

この記事の監修者:

吉岡良太

株式会社Break 代表取締役

不動産賃貸で法人化し2024年初から民泊経営を本格スタート。最初の2戸とも初月売100万超。

2025年3月時点で自社所有の民泊を6室、管理物件を6室運営しています。

>>Xのアカウントはこちら

民泊トラブルの発生状況

インバウンドの急増により、文化の違いや言葉の壁を背景とした民泊トラブルが増えています。こうした状況を受けて、各自治体でも規制の強化が進んでいます。

まずは民泊トラブルの発生状況を見ていきましょう。

民泊トラブルの件数

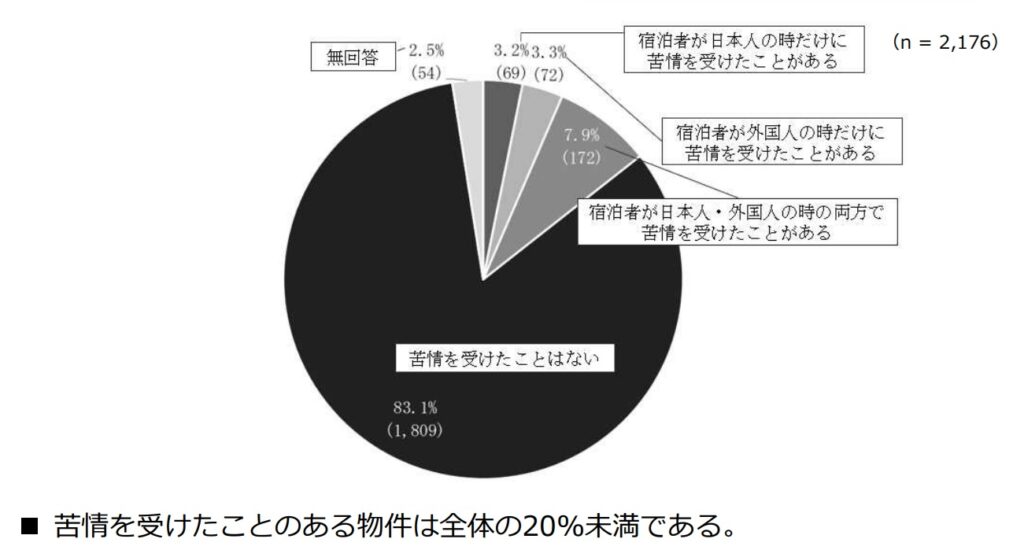

出典:観光庁「住宅宿泊事業の実態調査」

2022年の観光庁の調査では、苦情を受けたことのある物件は全体の20%未満でした。割合でみるとそれほど多くは感じませんが、苦情の件数自体は急増しています。

新宿区の発表によると、令和6年に届け出のあった苦情では、ゴミ・騒音・タバコ・標識の未設置、事前の説明不足といった「住宅の苦情」が561件、旅館業無許可営業による「違法民泊の苦情」が231件に達しました。

| 年度 | 住宅の苦情件数 | 違法民泊の苦情件数 |

|---|---|---|

| 令和2年度 | 80 | 37 |

| 令和3年度 | 70 | 12 |

| 令和4年度 | 60 | 36 |

| 令和5年度 | 299 | 144 |

| 令和6年度 | 561 | 231 |

出典:新宿区「届出状況及び苦情処理について」

令和2年度は住宅の苦情が80件、違法民泊の苦情が37件だったことを考えると、わずか4年で約7倍に増加した計算です。令和5年度からは特に急増し、コロナ禍以降のインバウンド回復との関連も推測されます。

各自治体で規制が始まる

トラブルの増加を受けて、各自治体で独自の規制が始まっています。

東京都豊島区は2024年9月、区内で民泊営業を認める期間を夏・冬休み期間に限定する方針を発表しました。

荒川区や江東区などがすでに区内全域で民泊の営業を土曜日の正午から月曜日の正午までに限定していましたが、豊島区の規制はそれに並ぶ厳しさです。

さらに「日本一の民泊の街」と呼ばれた大阪でも、特区民泊で騒音やゴミ問題などの苦情が相次いだことから、新規の受付停止を検討する自治体が急増しています。

各地の規制は、今後も強化されることが予想されます。

近隣住民との民泊トラブル事例と対処法

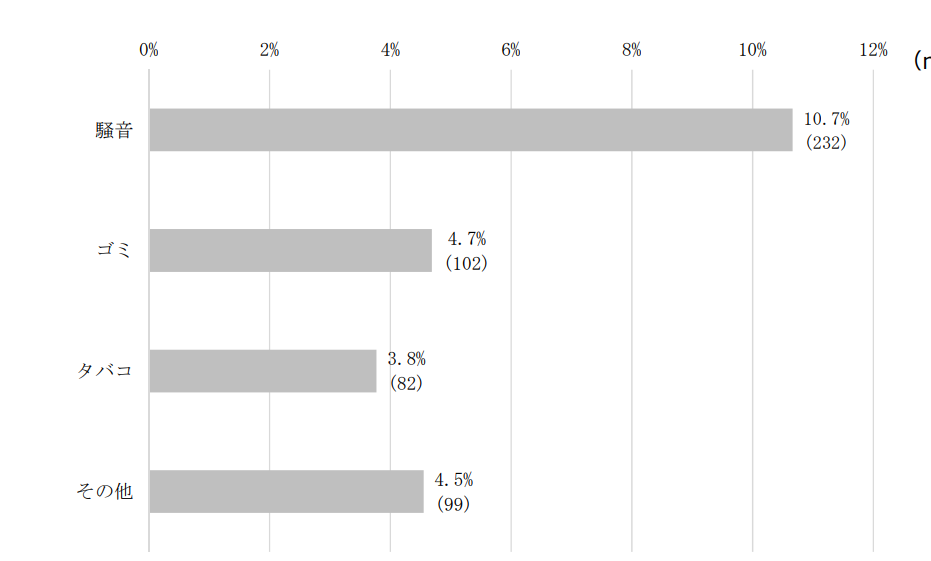

出典:観光庁「住宅宿泊事業の実態調査」

民泊運営上のトラブルでは、近隣住民からの苦情が発生するケースも少なくありません。特に外国人ゲストの場合、文化や生活習慣の違いから、以下のようなトラブルが発生することがあります。

- 夜間の騒音

- ゴミ出しルール

- タバコのポイ捨て

- 不法駐車・駐輪

ここでは、近隣住民との主なトラブルとその対処法を紹介します。

夜間の騒音

民泊をめぐる近隣トラブルの中で最も多いのが、騒音問題です。観光庁が2022年に実施した調査によると、民泊に関する近隣からの苦情のうち「騒音」が最も多く、全体の10.7%を占めています。

<事例>

ゲストが夜遅くまで騒いだり、音楽を大音量でかけたりするケースが頻発しています。民泊物件は住宅街にあることも多く、特に深夜は音が響きやすため、近隣トラブルにつながりやすい点が課題です。

<対処法>

ハウスルールと罰則をしっかり決めておくことが重要です。「22時以降の騒音禁止」「パーティー禁止」といったルールを明記し、予約時やチェックイン時に必ず説明しましょう。違反した場合の罰則も明示しておくと、抑止効果が高まります。

ゴミ出しルール

ゴミ出しルールが守られないと、近隣住民とのトラブルにつながりやすくなります。観光庁の調査では、「ゴミ出し」に関する苦情は全体の4.7%を占めました。

<事例>

初めて泊まる地域でのゴミ出しルールが分からず、適当に捨ててしまったり分別しなかったりする宿泊客も少なくありません。特に外国人ゲストの場合、自治体ごとの細かなルールを理解しにくい点が課題です。

<対処法>

最も確実な方法は、ホストが事業ゴミとして業者に回収を依頼することです。実際、民泊物件の50%弱がこの方法を採用しています。費用はかかりますが、トラブルを未然に防げます。

ゲストに処理を任せる場合は、写真付きマニュアルで地域のルールを視覚的、分かりやすく説明しましょう。英語や中国語の併記も効果的です。

タバコのポイ捨て

宿泊客による喫煙マナーの違反をめぐり、近隣住民とトラブルになることも少なくありません。観光庁の調査によると、「タバコのポイ捨て」など喫煙に関する苦情は全体の3.8%を占めました。

<事例>

タバコの吸い殻を敷地内や道路に捨てたり、禁煙エリアで喫煙したりする宿泊客によるトラブルが多く見られます。日本では多くの自治体で路上喫煙が条例違反となり、罰金が科されることもあります。悪意はなくとも、ルールを知らない外国人ゲストが、誤って違反してしまうケースが少なくないのです。

<対処法>

チェックイン時やハウスルールで「喫煙は指定場所のみ」「タバコのポイ捨て禁止」といったルールを伝えましょう。

また、タバコのポイ捨て禁止を示す写真やピクトグラムを掲示することで、言葉が通じにくい外国人ゲストにも理解してもらいやすくなります。

不法駐車・駐輪

宿泊客の車や自転車をめぐるトラブルも発生しています。観光庁の調査によると、「不法駐車・駐輪」に関する苦情も、民泊に関するトラブルとして報告されています。

<事例>

宿泊客が指定場所以外に車や自転車を停めてしまい、近隣住民とのトラブルに発展するケースがあります。特に住宅街や駐車スペースが限られたエリアでは、無断駐車が大きな迷惑となります。

<対処法>

ゲストには、事前にコインパーキングや駐輪場の情報を共有しておきましょう。物件から徒歩圏内の駐車場をリストアップし、料金や営業時間とともに伝えるのがおすすめです。

また、物件周辺に「駐車禁止」「私有地につき無断駐車不可」といった注意書きを多言語で掲示しておくと、トラブルの防止につながるでしょう。

ゲストとの民泊トラブル事例と対処法

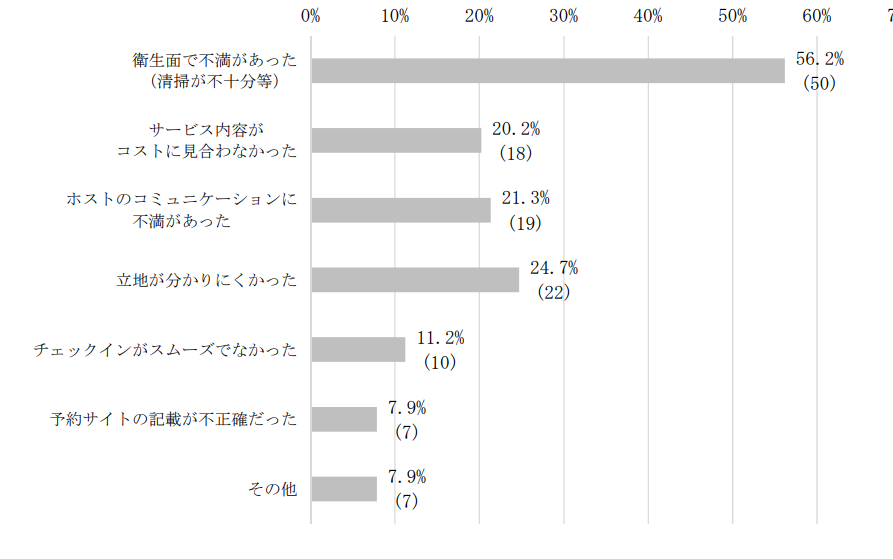

出典:観光庁「住宅宿泊事業の実態調査」

民泊では、近隣住民とのトラブルだけでなく、ゲストとホスト間のトラブルも発生します。

特にゲストからの苦情は、満足度の低下や低評価レビューにつながります。今後の運営に悪影響を及ぼすので注意しましょう。

具体的には、以下のような苦情が見られます。

- 清掃が不十分

- 民泊施設の場所がわかりにくい

- ホストとのコミュニケーションがとれない

- 予約サイトの記載と実際の部屋の様子が違う

ここでは、ゲストからよく寄せられる苦情と対処法をまとめました。

清掃が不十分

清掃が不十分だとゲストの満足度が大きく下がります。観光庁の調査でも、宿泊中に「困ったことや不満だったこと」のうち、50%以上が「衛生面への不満」を挙げています。

<事例>

部屋の片付けが行き届いていなかったり、ゴミや髪の毛が残っていたりすると、ゲストは不快感を覚えます。特に浴室やトイレ、キッチンなどの水回りは汚れが目立ちやすく、「清潔さ」に対する印象を大きく左右します。

<対処法>

チェックアウト後は必ず清掃を行います。清掃場所はチェックリストにまとめ、漏れがないか確認しましょう。

特に水回りは重点的に掃除し、カビ・水垢・髪の毛などを徹底的に除去してください。

清掃を外部業者に委託する場合は、チェック体制を整えることで、安定したサービスを提供できます。

民泊の清掃委託の内容や相場については、以下の記事を参考にしてください。

>>民泊清掃の相場は?サービス内容と失敗しない業者の選び方を現役オーナーが徹底解説

民泊施設の場所がわかりにくい

施設の場所がわかりにくいことによるトラブルも少なくありません。調査では、「宿泊施設の場所がわかりにくかった」と回答した人が約25%にのぼります。

<事例>

住宅街の中や細い路地に立地している民泊では、ゲストが宿泊施設にたどり着けず、迷ってしまうトラブルが多く報告されています。

日本の住宅街は道が入り組んでいたり、似たような建物が並んでいたりするため、土地勘のない外国人観光客にとっては非常に分かりにくい傾向があります。

<対処法>

予約後に送る案内メールには、住所だけでなく最寄り駅やバス停からのアクセス方法を詳しく記載しましょう。

写真付きで道順を示したマップを用意したり、Googleマップのリンクを共有したりするのも効果的です。

ホストとのコミュニケーションがとれない

ホストとゲストのコミュニケーション不足もトラブルの原因のひとつ。実際、調査では「ホストと連絡が取れなかった」「対応が遅れた」といった苦情が約20%を占めています。

<事例>

設備の使い方が分からなかったり、トラブル発生時に相談できる相手がいなかったりすると、ゲストは不安を感じるものです。特に深夜に水漏れやエアコンの故障が起きた場合、連絡が取れなければパニックになるゲストもいるでしょう。

<対処法>

緊急時にはすぐに連絡がつくようにしておきましょう。管理代行業者に委託する場合も、緊急対応の体制を確認しておくことが大切です。

なお、家主居住型の民泊では、ホストが実際に住んでいないと違法となるため、注意してください。

自宅で民泊をする家主居住型の民泊については、以下の記事を参考にしてください。

>>【自宅民泊の始め方】初期費用や手順、注意点まで徹底解説!

予約サイトの記載と実際の部屋の様子が違う

「予約サイトの内容と実際の部屋が違った」という声も全体の約20%を占め、トラブルにつながるケースもありあます。ネットに載せる写真や、変更点の説明に留意しましょう。

<事例>

ネットで見た写真と現実とのギャップは、ゲストの満足度を大きく下げる原因です。掲載されていたアメニティや設備がなかった場合も、不満を感じるゲストもいるでしょう。

<対処法>

写真を撮る際は、過度な加工を避け、実際の広さや雰囲気が正確に伝わるようにしましょう。明るさを調整する程度なら問題ありません。

また記載内容に変更がある場合は、予約サイトの情報を速やかに更新し、丁寧に説明することが大切です。

ホストが被る民泊トラブル事例と対処法

民泊では、ホスト自身が被害を受けるトラブルも少なくありません。設備の破損や盗難など、経済的損失を伴う問題も報告されています。具体的には以下の被害が挙げられます。

- 施設の破損や汚れ

- 備品の盗難

- 人数の虚偽申告

- チェックイン遅延・チェックアウト超過

ここでは、ホストが直面しやすいトラブルと対処法を見ていきましょう。

施設の破損や汚れ

民泊では、ゲストによる設備や備品の破損・汚損トラブルが発生することがあります。

<事例>

ゲストの不注意でテレビや照明が壊れたり、重い荷物をぶつけて壁に穴が開いたりするケースがあります。家具を動かして床に傷がつくなど、ちょっとした行為が損害につながることも少なくありません。

<対処法>

施設の破損や汚れなどのトラブルに備えて、民泊保険に加入しておくことをおすすめします。

故意による破損が疑われる場合は、警察への通報も検討しましょう。被害箇所の写真撮影や記録の保管を行うことで、損害賠償請求をスムーズに進められます。

備品の盗難

施設内の備品やアメニティが盗まれるトラブルも多く発生しています。ただし、誤解から持ち帰ってしまっただけ、というケースもあるので、まずは丁寧に対応することが大切です。

<事例>

タオルやドライヤー、小型家電などを持ち帰られるケースです。なかには転売目的と見られる悪質な事例も報告されています。

一方アメニティなどを、使い捨てだと誤解して、持ち帰ってしまうゲストもいます。

<対処法>

チェックアウト後はすぐに室内を確認し、盗難が疑われる場合は速やかにゲストへ連絡して返却を求めましょう。

また、防犯カメラの設置も有効です。共用部やエントランスにカメラを設置し、掲示しておくことで、盗難の抑止効果が期待できます。

人数の虚偽申告

宿泊人数を少なく申告し、実際には大勢で宿泊するなどのトラブルも発生しています。

<事例>

宿泊料金を抑えるために人数を偽ったり、予約していない友人を招いてパーティーを開いたりするケースがあります。こうした行為は、騒音や設備破損などの原因にもなります。

<対処法>

防犯カメラの設置が有効です。エントランスにカメラを設置しておけば、出入りする人数を記録でき、違反の証拠として残せます。

また、部外者の出入りを禁止するハウスルールを明確に定め、予約時とチェックイン時に必ず説明しておくことが大切です。

チェックイン遅延・チェックアウト超過

決められた時間を守らず、深夜にチェックインしたり、チェックアウト後も滞在を続けたりするトラブルも見られます。

<事例>

深夜のチェックインで他の宿泊者や近隣に迷惑をかけたり、清掃時間を過ぎても部屋を空けないケースがあります。こうした行為は運営スケジュールに支障をきたし、次のゲストの受け入れにも影響します。

<対処法>

時間外のチェックイン・チェックアウトに対する罰則や追加料金を設定しておくことが有効です。

また、予約時やチェックイン案内メールで時間厳守の重要性を明確に伝え、やむを得ず遅れる場合は事前連絡を必須としましょう。無断での遅延や延泊には、厳しく対応する姿勢を示すことが大切です。

民泊トラブルについてよくある質問

民泊運営では予期せぬトラブルが発生することもあります。いざというときに慌てないよう、よくある質問と対応方法を確認しておきましょう。

近隣住民から苦情・通報があったらどうする?

近隣住民から苦情を受けた場合は、速やかに誠実な対応を行うことが大切です。

住宅宿泊事業者は、届出住宅の周辺住民からの苦情や問い合わせに対し、適切かつ迅速に対応することが住宅宿泊事業法で定められています。

内容が深刻な場合は、弁護士や保険会社、警察などの専門機関に相談し、必要に応じて賠償交渉や捜査への協力を行うことも検討しましょう。

民泊のトラブルに関する相談先は?

民泊運営中にトラブルが発生した場合は、専門の相談窓口を活用しましょう。

万一のトラブルでは、事前に「一般社団法人民泊民宿教会」への登録しておくと安心です。

また法的な問題が発生した場合は、弁護士への相談がおすすめです。

民泊制度や、事業者の責任の範囲等を確認したい場合は、観光庁が設置する「民泊コールセンター」を利用できます。コールセンターでは、制度に関する疑問や基本的な対応方法について相談が可能です。

まとめ

民泊トラブルは、どの物件や運営者にも起こりうるものです。そのため、日頃からの備えが欠かせません。

ハウスルールの明示や多言語対応、清掃品質の維持、防犯カメラの設置、保険加入など、事前対策を徹底しておくと安心です。

苦情が発生した際は、法律に基づき迅速かつ誠実に対応し、深刻な場合は専門窓口を活用して適切に解決へつなげましょう。

【永年無料】民泊運営について気軽に相談できるLINEオープンチャットに参加してみませんか?

弊社Breakでは東海3県の民泊オーナー様、今後民泊を所有したい方と一緒に成長できるためのコミュニティをLINEオープンチャットで運営しています。

オープンチャットでは弊社運営民泊の売上を公開したり、民泊に適した売買物件の情報を不定期でお届けしています。もちろん弊社代表の吉岡に直接質問もいただけます。

また現在参加いただければ民泊をこれから始めたい人向けのセミナー動画を期間限定で無料公開しています。

ぜひこの機会にご参加ください!

コメント