民泊規制とは?民泊新法と旅館業法の違いや180日ルール、罰則を徹底解説します

訪日観光客の増加に伴い、急速に広がりを見せた民泊市場。しかし、無許可営業や近隣トラブルなどの問題も多く発生したことから、2018年に「住宅宿泊事業法(民泊新法)」が施行され、民泊に関する規制が本格化しました。

民泊を運営するオーナーにとって、この規制をしっかり理解し遵守することは、ビジネスを継続的かつ合法的に展開するための必須条件となっています。

特に年間営業日数を180日に制限する「180日ルール」は、収益性に大きく影響する重要なポイントです。

本記事では、民泊規制の概要から関連する3つの法律の違い、自治体独自の条例や対応策、そして違法民泊のリスクまで、民泊オーナーが知っておくべき情報を徹底解説します。

これから民泊ビジネスを始める方も、すでに運営している方も、ぜひ参考にしてください。

この記事の監修者:

吉岡良太

株式会社Break 代表取締役

不動産賃貸で法人化し2024年初から民泊経営を本格スタート。最初の2戸とも初月売100万超。

2025年3月時点で自社所有の民泊を6室、管理物件を6室運営しています。

>>Xのアカウントはこちら

民泊規制とは?

民泊規制とは、個人や企業が住宅やマンションを短期間貸し出す際に適用される法律や自治体のルールのことです。

訪日観光客の増加に伴い、一般住宅を宿泊施設として利用するケースが増加しましたが、無許可営業や近隣トラブルが問題となっていました。

これを受けて、2018年に「住宅宿泊事業法(民泊新法)」が施行され、民泊に関するルールが明確化されました。

例えば、年間営業日数の上限(180日)や、消防・衛生基準の遵守が義務付けられています。また、事前に自治体への届出や、近隣住民への周知も必要です。

この規制により、違法民泊の取り締まりが強化され、安全で健全な民泊運営が推進されています。

民泊規制に関連する法律は、主に3種類

民泊を合法的に運営するためには、「住宅宿泊事業法(民泊新法)」「旅館業法」「国家戦略特区法」の3つの法律のいずれかに基づく必要があります(詳しくは後述します)。

住宅宿泊事業法(民泊新法)は、一般住宅で民泊を運営する場合に適用され、年間営業日数の制限(180日)や自治体への届出が義務付けられています。

旅館業法は、ホテルや旅館などの宿泊施設として運営する場合に適用され、営業日数の制限がないため、安定した収益が見込めます。

国家戦略特区法は、特定区域内で自治体の許可を得て民泊を運営できる制度で、最低宿泊日数の制限があるものの、緩やかな基準で運営可能です。

物件や運営スタイルに応じて適切な法律を選択することが重要です。それぞれを順番に解説します。

1. 住宅宿泊事業法(民泊新法)

「住宅宿泊事業法(民泊新法)」は、2018年6月に施行された民泊を合法的に運営するための法律です。

この法律は、訪日観光客の急増に伴う宿泊施設不足や、無許可営業によるトラブルを解決する目的で制定されました。

それ以前は、一般住宅を宿泊施設として貸し出す行為が法的にグレーな状態でしたが、新法によりルールが明確化され、民泊ビジネスが健全に発展する道が開かれました。

住宅宿泊事業法の特徴は「届出制」であるため、旅館業法に基づく営業よりもハードルが低い点にあります。

ただし、年間営業日数が180日に制限されるため、安定した収益化には工夫が必要です。また、自治体ごとに条例で独自の規制を設けているケースもあるため、営業エリアのルールを事前に確認することが重要です。

>>民泊にかかる費用や収支計画の考え方を解説した記事はコチラ

住宅宿泊事業法に基づく民泊の適用条件

住宅宿泊事業法に基づく民泊の対象となるのは、人が実際に居住できる設備が整っている住宅です。具体的には、台所・浴室・トイレ・洗面所が設置されていることが条件となります。

また、「人の居住の用に供されている」と認められる住宅である必要があり、入居者募集中の物件やセカンドハウスも対象になります。

事業を開始するには、都道府県知事または保健所設置市・特別区への届出が必要で、さらに近隣住民への事前説明や苦情対応が義務付けられています。

住宅宿泊事業法に基づく民泊のメリット・デメリット

住宅宿泊事業法に基づく民泊 の最大のメリットは、「届出制」 であるため、営業を始めるハードルが比較的低いことです。

旅館業法と比べて、消防設備や避難経路 の基準が緩やかで、初期費用が抑えられるため、小規模な個人事業者 でも参入しやすいのが特徴です。

一方でデメリットとしては、年間営業日数が180日 に制限されているため、安定した収益化が難しい点が挙げられます。また、自治体ごとの条例でさらに厳しい制限が設けられることがあり、地域によっては事業展開が困難になる可能性があります。

さらに、家主不在型の場合は住宅宿泊管理業者への委託義務 があり、運営コストが増える点にも注意が必要です。

2. 旅館業法

旅館業法 は1948年に制定された、日本における宿泊施設の営業を規制する基本法です。民泊市場の拡大に伴い、住宅宿泊事業法(民泊新法)のほかに、旅館業法 に基づいた民泊運営も注目を集めています。

特に、営業日数の制限がないことや、安定した収益を狙える点が魅力です。

旅館業法を適用することで、365日営業が可能になる一方で、建築基準や消防法、衛生基準などを厳格にクリアする必要があります。これにより、宿泊者の安全や快適な滞在が確保されるため、口コミやリピーターの獲得にもつながります。

旅館業法は1948年に制定された宿泊業の基本法で、宿泊施設の安全性と衛生基準を確保し、宿泊者を保護することを目的としています。旅館業法には「ホテル営業」「旅館営業」「簡易宿所営業」「下宿営業」の4つの分類があり、民泊は「簡易宿所営業」として扱われるケースが多くなっています。

旅館業法に基づく民泊の適用条件

旅館業法に基づく民泊を運営するには、保健所への営業許可申請が必要です。

施設要件として、1人あたり3.3㎡以上の客室面積を確保する必要があり、消防法に基づく火災報知器や避難経路の設置が義務付けられています。また、一部の自治体では玄関帳場(フロント)の設置が求められることもあります。

さらに、清掃や消毒、シーツやタオルの交換、浴室やトイレの衛生管理など、厳しい基準を満たす必要があります。基準は厳しいものの、安全性や快適性が高まるため、宿泊者からの信頼も得やすくなります。

旅館業法に基づく民泊のメリット・デメリット

メリットとして、旅館業法に基づく民泊は営業日数の制限がないため、年間を通じて安定した収益が見込めます。旅館業の許可を取得すれば、住宅地域以外でも営業が可能になるため、立地の自由度が高まります。

一方、デメリットとしては、営業許可の取得が必要で、開業までに時間やコストがかかる点が挙げられます。また、安全・衛生基準を満たすために消防設備や避難経路の整備が必要になることが多く、専門業者への管理委託も必要になる場合があります。

3. 国家戦略特区法

国家戦略特区法は、地域経済の活性化や観光振興を目的として、政府が定めた特定の区域において規制を緩和する制度です。

この法律により、特区内で「特区民泊」として民泊を運営できるようになりました。特区民泊は、旅館業法に基づく許可が不要で、比較的簡単に開業できるのが特徴です。

特区民泊は、東京都大田区、大阪市、福岡市、北九州市、新潟市などで導入されており、地域に根ざした観光需要への対応が可能です。国家戦略特区内でのみ認められているため、エリア選定が重要となります。

国家戦略特区法に基づく民泊の適用条件

国家戦略特区法に基づく民泊は、自治体が指定した特定区域内でのみ営業が許可されます。特区民泊では宿泊日数に下限があり、一般的に2泊3日以上が求められます。

そのため、ビジネス客よりも長期滞在の観光客をターゲットにするケースが多くなっています。 また、安全・衛生基準の遵守も必須で、消防設備の設置や避難経路の確保が求められます。さらに、外国人観光客への対応として英語や中国語などの多言語案内も義務化されています。

国家戦略特区法に基づくメリット・デメリット

国家戦略特区法に基づく民泊は、年間営業日数の制限がないため、365日営業が可能です。また、旅館業法よりも緩やかな基準で民泊を運営できるため、初期コストや運営負担が軽減される点もメリットです。

さらに、自治体の支援を受けやすいため、観光振興や地域活性化に貢献できます。

一方で、特区民泊は特定区域内でしか営業できず、全国で展開できるわけではありません。また、2泊3日以上など最低宿泊日数の制限があるため、短期滞在の需要を取り込むのが難しいケースもあります。

>>民泊を開設するメリット・デメリットについて解説した記事はこちら

法律以外の条例や規制

民泊運営には、法律以外にも自治体や管理規約による規制が存在します。

住宅宿泊事業法や旅館業法、国家戦略特区法をクリアしても、自治体独自の条例やマンションの管理規約により営業が制限されるケースがあります。

例えば、東京都や京都市では、民泊の営業可能な曜日や時間帯が制限されていることがあります。また、マンションの管理組合が民泊を禁止している場合、法律上は問題がなくても実際には営業が難しくなることもあります。これらの規制を理解し、適切に対応することが重要です。

自治体の独自ルール

自治体によっては、民泊に関する独自の条例を設けているケースがあります。たとえば、京都市では観光シーズン中の営業を制限したり、大阪市では管理者が10分以内に駆けつけられる範囲に住んでいることを義務付けるなど、厳しい条件が設定されています。

また、東京23区の中でも、渋谷区や新宿区では平日や夜間の営業が禁止されている地域もあります。このような独自ルールに違反すると、営業停止命令や罰則を受ける可能性があるため、事前に各自治体の条例をしっかり確認する必要があります。

マンションの管理規約

マンションでは、管理規約で民泊を禁止しているケースが少なくありません。特に住民の安全やプライバシーを守るため、「第三者への貸出禁止」や「民泊不可」が規約に明記されている場合があります。

民泊を無断で行うと、住民からの苦情やクレームにつながり、管理組合から警告や営業停止を求められることもあります。

実際に、管理規約違反を理由に裁判に発展したケースも存在します。そのため、事前に管理組合への確認や、必要であれば管理規約の改定手続きを進めることが重要です。

>>民泊を開設するメリット・デメリットについて解説した記事はこちら

住宅宿泊事業法(民泊新法)の180日ルールの対応策

住宅宿泊事業法(民泊新法)では、年間営業日数が180日までという制限があります。この「180日ルール」は、副業や短期間の運営には適しているものの、年間を通じて安定的な収益を見込みたい事業者にとっては大きなハードルとなる可能性があります。

そこで、180日ルールをクリアし、より柔軟に民泊事業を展開するための対応策がいくつか存在します。詳しく解説していきます。

簡易宿所を取得する

住宅宿泊事業法(民泊新法)の180日ルールを回避する方法の一つが「簡易宿所」の営業許可取得です。

簡易宿所は旅館業法に基づき、365日営業が可能で安定した収益を期待できます。

ただし、許可取得には保健所への申請が必要で、1人あたり3.3㎡以上の客室面積確保や消防設備の設置、耐震基準のクリアなど厳しい条件があります。

さらに、清掃や消毒などの衛生管理が求められるため、管理業者への委託を検討するケースもあります。例えば、京都市の古民家宿泊施設では、日本文化体験を強みに高稼働を実現しています。

特区民泊を利用する

特区民泊は、国家戦略特区に指定されたエリア内でのみ運営が可能で、180日ルールの制限を受けない点が大きなメリットです。これにより、年間を通じて安定した収益を見込むことができます。

ただし、最低宿泊日数が2泊3日以上に設定されているため、短期滞在者(1泊のみなど)の受け入れが難しいというデメリットがあります。特に東京都大田区や大阪市などで導入されており、訪日観光客が多いエリアでは集客効果が期待できます。

マンスリーマンションとして運営する

マンスリーマンションとして運営することで、1ヶ月以上の契約となり、民泊規制(180日ルール)の対象外となります。特に、出張や転勤での長期滞在を目的としたビジネスパーソンや留学生をターゲットにできるため、安定した収益が見込めます。

ただし、短期利用の観光客を受け入れることが難しくなるため、集客が課題となります。また、契約期間が長くなる分、入居者トラブルや設備管理にも注意が必要です。

レンタルスペースとして活用する

レンタルスペースとして活用することで、宿泊施設としてではなく時間貸しで運用できるため、旅館業法や民泊新法の規制対象外となります。たとえば、パーティー会場や会議室、撮影スタジオとして利用者を募集するケースがあります。

ただし、用途によっては建築基準法や消防法の適用を受ける可能性があるため、商業地域や住宅地域での用途制限を事前に確認する必要があります。また、騒音やゴミ問題が発生しないよう、利用ルールを明確にしておくことが重要です。

注意すべき違法民泊のリスク

違法民泊とは、必要な許可や届出を行わずに営業している民泊のことを指します。違法民泊は近隣住民との騒音トラブルやゴミ問題を引き起こしやすく、住民からの苦情が増える原因となります。さらに、行政からの指導や営業停止命令、罰則を受ける可能性もあります。

罰則リスク

民泊を無許可で営業した場合、6ヶ月以下の懲役または100万円以下の罰金が科される可能性があります。

特に、旅館業法違反として摘発されるケースが増えており、京都市では無許可で外国人観光客を受け入れていた事例で経営者が罰金を受けたケースもあります。

近年、自治体による監視が強化されており、民泊プラットフォームへの登録情報を基に無許可営業の摘発が行われています。許可や届出を怠ると経済的損失だけでなく、営業停止のリスクもあるため注意が必要です。

近隣住民とのトラブル

違法民泊による騒音やゴミ出し問題は、近隣住民とのトラブルの原因になりやすいです。例えば、深夜に大声で騒ぐ宿泊者や、ゴミの分別が守られず悪臭が発生するケースがあります。

このような状況が続くと、住民との関係が悪化し、クレームが行政に寄せられることも少なくありません。

トラブルを防ぐためには、事前に宿泊者へのルールの周知や、管理者が常駐して即時対応できる体制を整えることが重要です。

行政指導・営業停止のリスク

自治体による取り締まりの強化により、違法民泊が発覚して営業停止命令を受けるケースが増えています。

特に、180日ルールを超えて営業したり、管理業者の運営が不適切だったりすると、即座に営業停止処分を受ける可能性があります。

例えば、東京で180日ルールを無視して通年営業していた民泊が、自治体の監査により営業停止となった事例があります。違法民泊と見なされないためには、適切な届出とルールに沿った運営が必須です。

まとめ

民泊を合法的に運営するためには、「住宅宿泊事業法」「旅館業法」「国家戦略特区法」のいずれかに従う必要があります。

住宅宿泊事業法は届出制で始めやすいですが180日ルールがあり、旅館業法は基準が厳しい代わりに通年営業が可能です。

特区民泊は営業日数の制限がないもののエリアや宿泊日数に制限があります。また、自治体条例やマンション管理規約にも注意が必要で、違法民泊になると罰則や営業停止リスクがあるため、適正な管理が求められます。

>>弊社が関わった民泊の事例一覧はこちら

>>民泊についてもっと深く知れる記事一覧はこちら

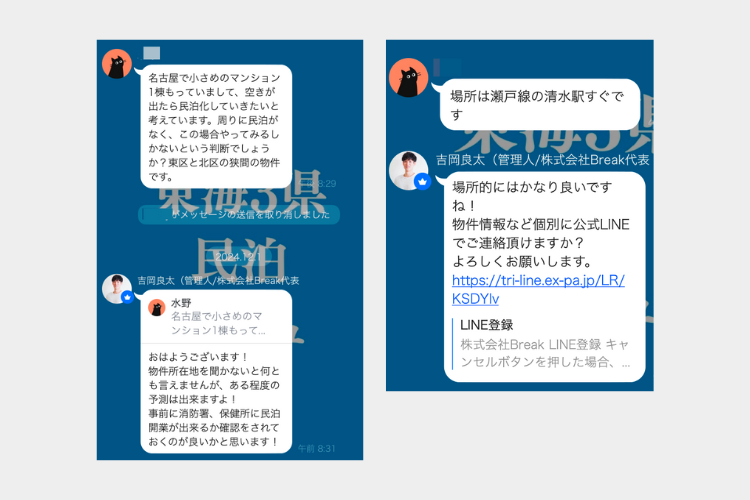

【永年無料】民泊運営について気軽に相談できるLINEオープンチャットに参加してみませんか?

弊社Breakでは東海3県の民泊オーナー様、今後民泊を所有したい方と一緒に成長できるためのコミュニティをLINEオープンチャットで運営しています。

オープンチャットでは弊社運営民泊の売上を公開したり、民泊に適した売買物件の情報を不定期でお届けしています。もちろん弊社代表の吉岡に直接質問もいただけます。

また現在参加いただければ民泊をこれから始めたい人向けのセミナー動画を期間限定で無料公開しています。

ぜひこの機会にご参加ください!

コメント