民泊に必要な許認可とは?民泊新法の手続き・費用・注意点を現役オーナーが解説

民泊の普及にともない、無許可営業や近隣トラブルを防ぐため、法律に基づく許認可や手続きが整備されています。

民泊をスムーズに運営するには、制度や手続きの流れを正しく理解し、事前準備を進めることが重要です。

申請時のミスや確認不足は、開業の遅れや予期せぬコスト増につながるリスクもあります。

本記事では、民泊に必要な許認可の種類、申請から取得までの流れ、費用や期間の目安、よくあるミスとその対策まで、現役オーナーの視点からわかりやすく解説します。

これから民泊ビジネスを始める方も、準備中の方も、ぜひ参考にしてみてください。

この記事の監修者:

吉岡良太

株式会社Break 代表取締役

不動産賃貸で法人化し2024年初から民泊経営を本格スタート。最初の2戸とも初月売100万超。

2025年3月時点で自社所有の民泊を6室、管理物件を6室運営しています。

>>Xのアカウントはこちら

民泊許認可の種類と概要

現在、民泊に関する法的な枠組みには、主に3つの制度があります。

- 民泊新法住宅宿泊事業法に基づく届出 (民泊新法)

- 旅館業法に基づく許可 (簡易宿所営業など)

- 国家戦略特別区域法に基づく認定 (特区民泊)

それぞれ詳しく見ていきましょう。

民泊新法住宅宿泊事業法に基づく届出 (民泊新法)

民泊を行うには、住宅宿泊事業などの届出を含む所定の手続きが必要です。

住宅宿泊事業法(民泊新法)は、民泊トラブルや多様化する宿泊ニーズに対応し、健全なサービス普及を目的に制定されました。

一般住宅を活用した民泊は、1年間180日以内で宿泊サービスの提供が可能です。

またホスト(家主)が常駐しない場合は、住宅宿泊管理業者への管理委託が義務付けられています。

旅館業法に基づく許可 (簡易宿所営業など)

住宅を利用して、有償で繰り返して宿泊サービスを提供する場合は、旅館業にあたります。そのため、住宅宿泊事業法の届出または旅館業法に基づく許可のいずれかが必要です。

旅館業法の許可にはいくつかの種別がありますが、住宅宿泊事業の届出をせずに民泊サービスを行う場合には、簡易宿所営業で許可を取得するのが一般的です。

国家戦略特別区域法に基づく認定 (特区民泊)

国家戦略特別区域法に基づく旅館業法の特例とは、いわゆる「特区民泊(国家戦略特別区域外国人滞在施設経営事業)」のことです。指定の地域で外国人旅客の滞在に適した施設を、賃貸借契約などに基づいて一定期間以上使用させたり、外国人旅客の滞在に必要な役務を提供したりする事業を指します。

なお本記事では、一般的な住宅宿泊事業法(民泊新法)に基づく届出について解説していきます。

また、民泊規制については、以下の記事で解説していますので、参考にしてください。

>>民泊規制とは?民泊新法と旅館業法の違いや180日ルール、罰則を徹底解説します

民泊新法で許認可を取るには?申請から取得までの全ステップ

民泊の許認可の取得は、段取りを確認し、段階的に行うのが効率的です。申請から取得までの大まかなステップをまとめました。

STEP1:事前相談・確認

前述のとおり、届出の前には周囲の住民との相談や確認が必要です。

必要な許可や同意を得ているかどうかは申請書類でも確認されますので、トラブルを避けるためにしっかりと話し合いを行いましょう。

STEP2:必要書類の準備

個人が民泊を行う場合、「届出書」のほか、主に以下の添付書類が必要です。

①破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者に該当しない旨の市町村長の証明書

②欠格事由に該当しないことを誓約する書面

③住宅の登記事項証明書

④住宅が「入居者の募集が行われている家屋」に該当する場合は、入居者募集の広告その他それを証する書類

⑤「随時その所有者、賃借人又は転借人に居住の用に供されている家屋」に該当する場合は、それを証する書類

⑥住宅の図面(各設備の位置、間取り及び入口、階、居室・宿泊室・宿泊者の使用に供する部分の床面積)

⑦賃借人の場合、賃貸人が承諾したことを証する書類

⑧転借人の場合、賃貸人及び転貸人が承諾したことを証する書類

⑨区分所有の建物の場合、規約の写し

⑩規約に住宅宿泊事業を営むことについて定めがない場合は、管理組合に禁止する意思がないことを証する書類

出典:国土交通省「住宅宿泊事業者の届出に必要な情報、手続きについて」

その他、必要に応じて必要な書類を準備します。

STEP3:申請書類の提出

住宅宿泊事業届出書に必要事項を記入したら、添付書類と合わせて、住宅の所在地を管轄する都道府県知事等に届け出ます。住宅宿泊事業の届出は、原則として民泊制度運営システムを利用してください。

STEP4:審査

自治体による審査が行われ問題がなければ、標識が交付されます。

審査には時間を要しますので、期間には余裕をもって、スケジュールを立てておきましょう。

STEP5:標識の受け取り

標識の交付を受けたら、届出住宅の見やすい場所に提示します。この標識は、適法に民泊事業を行っていることを明示するものです。

標識の設置場所や方法についても規定があるので、適切に設置しましょう。

STEP6:運営開始

事業者の責務を守りながら適正に事業を運営していきます。

具体的には、宿泊者の衛生と安全の確保、宿泊者名簿の備付け、事業系廃棄物としてのごみの処理などが求められます。

また、騒音や火災、犯罪防止などに関する注意説明を宿泊者に行い、苦情には適切かつ迅速な対応を行います。さらに、定期報告なども義務付けられているため、継続的な管理を行ってください。

民泊の許認可申請にかかる費用・期間の目安

民泊運営を開始するまでには、さまざまな費用が必要です。また住宅宿泊管理業を営むには、住宅宿泊管理業者の登録もしなければなりません。

民泊準備と同時に管理者の登録を行う場合には、準備期間に余裕をもっておくと良いでしょう。

ここでは登録費用や、期間の目安をまとめました。

費用の目安

住宅宿泊管理業者の登録に必要な費用は、手数料や専門家への依頼料などです。おおよその目安は、以下のとおりです。

| 費用項目 | 内容・金額目安 |

| 申請手数料 | 新規登録:登録免許税 9万円更新(5年ごと):登録手数料 19,700円(電子申請 19,100円) |

| 行政書士など専門家への依頼費用 | 10〜30万円ほど |

| 消防設備の設置・改修費用 | 一戸建てで家主不在の場合、住宅用火災警報器(住警器)、誘導灯などの設置が必要 |

| その他初期費用 | 建物のリフォーム(日用品などの準備も含む) |

期間の目安

自治体にもよりますが、申請から標識の交付までは2週間ほどが一般的です。ただし、住宅宿泊管理業者の登録やリフォームが必要な場合は、そのぶん時間がかかることを見込んでおく必要があります。

全体のスケジュールを考える際は、余裕を持った計画を立てておきましょう。

民泊の許認可申請で多いミスと解決法

民泊の申請では、書類や事前確認に見落としがあると許認可が下りません。

スムーズに民泊許認可申請を行うために、よくあるミスと解決法を確認しておきましょう。

用途地域の確認不足で申請できない

用途地域とは、住居・商業・工業など、市街地の土地利用を定める制度です。

13種類の用途のうち、住宅宿泊事業法(民泊新法)に基づく民泊は「工業専用地域」では営業できません。

それ以外の地域でも、条例や建物用途の制限によって申請できない場合があるため、事前の確認が必要です。

消防設備の基準を満たせず追加コストが発生

消防法令上、建物や民泊の運営状況によって、さまざまな設備が必要になります。

足りない設備があると、後から予定外の費用が発生することになります。

運営開始前によく確認し、必要な設備の導入漏れがないか確認することが重要です。

書類の不備や提出漏れで審査がストップ

必要な書類は申請者の状況や、一戸建て・マンション等の建物の種類によっても異なります。

事前に確認し、難しい場合には、専門家に相談するのもおすすめです。

管理組合・近隣からの反対で運営断念

マンションでは、民泊の運営が管理規約において禁止されていないかどうか、管理組合において禁止の方針がないか確認が必要です。

また自治体によっては、近隣の治安悪化を防ぐために民泊実施に制限がある場合があります。

申請から許認可取得までの期間が長引き、開業時期がずれる

書類の不備や差し戻しがあると、許可の取得に時間がかかってしまいます。計画通りに開業するためには、期間に余裕をもって準備を行うことが大切です。

民泊の許認可に関してよくある質問

Q1.許認可が必要ないケースはある?

有償で宿泊サービスを提供する場合、基本的には、許可や届出が必要です。ただし以下の場合には、旅館業法が適用されません。

- イベント開催時に自治体の要請に基づき自宅等を提供する場合

- 移住希望者に対し売買または賃貸を目的とする空き家物件への短期居住

- 地方公共団体から依頼を受けた地域協議会等が宿泊者から宿泊料に相当する対価を受けず、当該体験学習に係る指導の対価のみを受ける場合

Q2.消防設備はどのレベルまで必要?

建物の種類や民泊の運営状況によって、必要な消防設備は異なります。たとえば平屋の一戸建ての場合、自動火災警報器が寝室に必要です。また誘導灯の設置や防炎物品の仕様が求められます。

条件に当てはまる場合には、消火器の設置も必要です。事前によく確認しておきましょう。

Q3.許認可が下りないことはある?

要件を満たさなかったり、実施制限に違反したりしている場合は、許可は下りません。

近隣住民からの強い反対や建物の安全性に問題がある場合は、解決してから申請を行いましょう。

Q4.無許可営業のリスクは?

許可や認定等を得ずに宿泊サービスの提供を行う場合は、旅館業法の無許可営業となり、罰則の対象となります。

民泊新法以外に知っておくべき法律・ルール

民泊新法では、自治体ごとに民泊に関する独自のルールが定められています。届出前には、特に以下の点を確認をしておきましょう。

- 届出者が賃借人・転借人の場合、賃貸人・転貸人が住宅宿泊事業を目的とした賃借物及び転借物の転貸を承諾しているか

- マンションの場合、マンション管理規約において住宅宿泊事業が禁止されていないか

規約で禁止されていない場合でも、管理組合において禁止の方針がないかの確認が必要です。

また、事前に消防法令適合通知書を入手しておきましょう。消防法令適合通知書の入手方法は、届出住宅を管轄する消防に相談してください。

まとめ

住宅宿泊事業法(民泊新法)に基づく民泊運営は、届出制で始めやすい反面、年間180日以内という営業日数の制限があります。

また、家主不在型の場合は住宅宿泊管理業者への委託が必要で、消防設備や自治体ごとの条例、管理規約の確認も欠かせません。

申請時の不備や確認漏れ、近隣トラブルは営業開始の遅れや運営断念につながることもあるため、手続きの流れや必要な書類をしっかり把握し、適正な準備を整えて進めていきましょう。

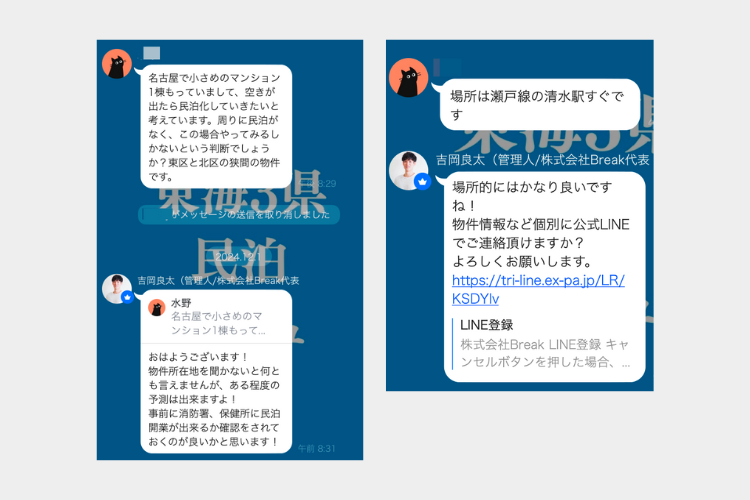

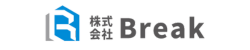

【永年無料】民泊運営について気軽に相談できるLINEオープンチャットに参加してみませんか?

弊社Breakでは東海3県の民泊オーナー様、今後民泊を所有したい方と一緒に成長できるためのコミュニティをLINEオープンチャットで運営しています。

オープンチャットでは弊社運営民泊の売上を公開したり、民泊に適した売買物件の情報を不定期でお届けしています。もちろん弊社代表の吉岡に直接質問もいただけます。

また現在参加いただければ民泊をこれから始めたい人向けのセミナー動画を期間限定で無料公開しています。

ぜひこの機会にご参加ください!

コメント